„Der österreichische FWF verlangt es weiterhin. Die Volkswagen-Stiftung auch. Natürlich will es der ERC. Nur bei der DFG darf man (noch) darauf verzichten. Und in immer mehr Feldern der mediävistischen Disziplinen wird es Usus, wenn man mit seinen Publikationen international reüssieren möchte: das Schreiben von Anträgen und wissenschaftlichen Texten auf Englisch. Als wäre es das Normalste der Welt.“

Ein interessanter, wichtiger Diskussionsbeitrag auf mittelalter.hypotheses.org.

Die Welt beklagt in einem aktuellen Artikel nicht zu unrecht den fatalen Niedergang des Schulfachs Geschichte.

Dazu ein altes, oft wiederholtes Zitat von George Santayana (1863-1952):

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen.“

Beispiele erspare ich uns jetzt …

„Kleiner Stadtführer ins mittelalterliche Wien“ der Wienischen Hantwercliute 1350.

Auf Kurz!-Geschichte widmet sich Timo Bülters der Weihnachtsgeschichte auf Mittelhochdeutsch.

Im Kloster Lüne werden historische Textilien restauriert, wie Die Welt berichtet.

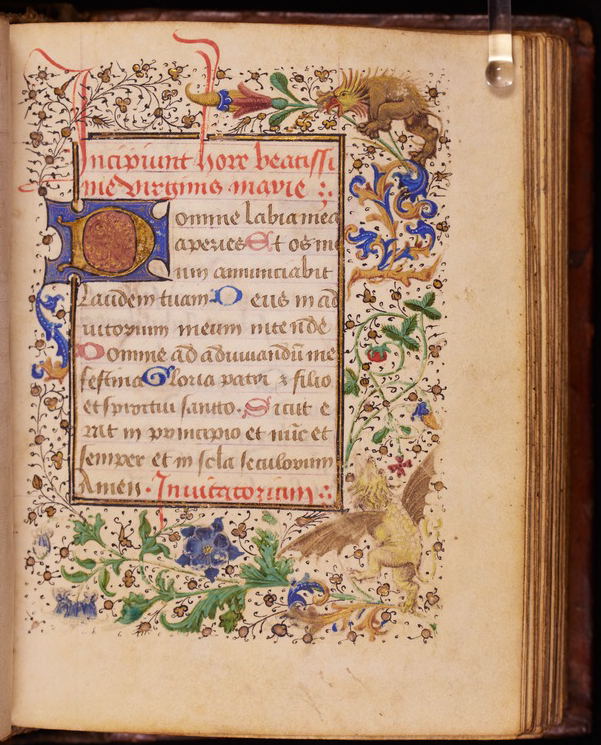

NIklas Hofbauer schreibt über die Farbenfreude der Gotik und das Bemalen von Messerscheiden.

In eigener Sache: Vom 21. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016 macht die Agentur HistoFakt Betriebsurlaub! Die nächsten Fundstücke gibt’s dann voraussichtlich wieder am 11. Januar.