Sometimes, a good history book is not about the latest findings, recent discoveries, or new theories.

Sometimes, a good history book is a book of good stories.

Sometimes – once in a while – an author can make us look at the most common and mundane objects that surround us every day, and see them in a whole new light, as if we had never noticed them before. He can take some well-known facts, and some not-so-well-known stories, and put them together in such a way that all of a sudden connections become visible, relations seem to emerge, causalities are revealed, that may have been there all along, but have never caught our attention before.

In his great book „At Home“, Bill Bryson does just that. He takes his readers with him as he wanders around his house, a 19th century English rectory, and wonders about the layout and purpose of each of the individual rooms, how they came to be called „study“ or „drawing room“, and more generally, how domestic living developed over the centuries. Equipped with almost child-like curiosity, but also an extensive library and vast knowledge, he invites us on a journey through time and space.

His map is the floor plan of his house. And since each of the rooms serves one or more specific purposes, Bryson is able to cover such diverse subjects as cooking and nutrition, sexuality and marriage, lighting and reading, dress and fashion, childhood and upbringing, air pollution, wages, and many, many more. His main focus lies on Great Britain and the United States, and the 18th and 19th centuries, when domestic life gradually took the shape we are so familiar with today. But he also ventures deep into pre-history and ancient times, following the trails of art and artefacts, the traces of civilisation and mankind.

Bryson is a great entertainer and good writer with a good eye for all the funny, tragic, and ironic little details in history. Even his accounts of rather well-known facts or episodes have a certain twist to them, a different, unexpected perspective. He finds the right mix of learnedness and humour to not allow for a single moment of boredom throughout the 600+ pages of his work. „At Home“ is a treasure chest of knowledge, facts, stories, anecdotes, wisdom, and fun that you don‘t want to lay aside until you‘ve finished it, and then want to read it again, and quote it at your next dinner party. (Why is it called „dinner“? Bryson gives the answer!)

Sometimes, all it takes for a good book is a fresh perspective on a mundane subject. But it takes a great writer to accomplish that. Thumbs up for Bill Bryson and „At Home“!

Archiv der Kategorie: Geschichte

Copyright – Ein Kommentar aus dem Mittelalter

Colum Cille, auch genannt Columban der Ältere oder Columban von Iona, war ein irischer Mönch und Missionar des 6. Jahrhunderts. Geboren 521 oder 522 im heutigen County Donegal, wurde er einer von zwölf Schülern des heiligen Finnian, die später als „Zwölf Apostel Irlands“ werden sollten. Über seinen Vater war er mit dem mächtigen und kriegerischen Clan der Uí Néill verwandt, die damals über die Provinz Ulster herrschten und den Titel des Hochkönigs von Irland beanspruchten.

Darstellung des hl. Columba in einem Buntglasfenster in St. Margaret's Chapel, Edinburgh Castle. (Quelle: Wikipedia/Wikicommons)

Um das Jahr 560 besuchte Colum Cille seinen alten Lehrmeister Finnian in dessen Kloster Drumm Finn. In dessen Bibliothek entdeckte er einen prächtigen Psalter und bat seinen Besitzer, ihn abschreiben zu dürfen. Bücher waren zu jener Zeit in Irland noch überaus rar, und es war üblich, dass einzelne Werke von einem Kloster an das nächste ausgeliehen wurden, um Kopien anzufertigen, oder dass Mönche von Kloster zu Kloster reisten, um Abschriften zu erstellen.

Finnian allerdings verweigerte seinem ehemaligen Schüler die Genehmigung, den betreffenden Psalter zu kopieren. Daraufhin entschloss sich dieser, es heimlich dennoch zu tun, und ging im Skriptorium des Klosters sogleich ans Werk. Finnian jedoch entdeckte die Abschrift und ließ sie konfiszieren, da Colum Cille gegen seinen ausdrücklichen Willen gehandelt habe. Dieser jedoch argumentierte, dass es sich bei der Kopie um sein eigenes Werk handele und er ja nicht das Original zu entwenden trachtete.

Der Disput zog sich einige Zeit lang hin, und schließlich wurde der Fall dem König von Tara, Diarmait mac Cerbaill vorgelegt und dieser um eine Entscheidung gebeten. Das Urteil des Herrschers lautete: „Die Kopie gehört zum Buch wie das Kalb zur Kuh.“

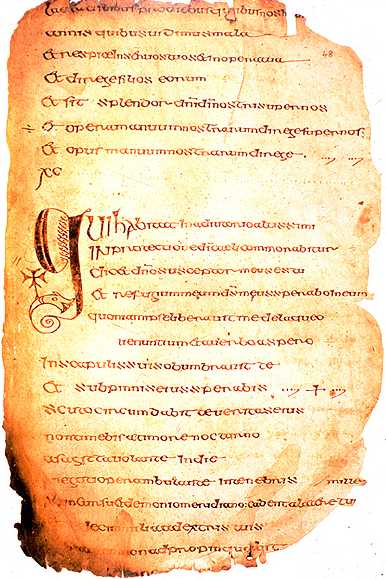

Seite aus dem Buch "Cathach", bei dem es sich um den von St. Columba widerrechtlich kopierten Psalter handeln soll. (Quelle: Wikipedia/Wikicommons)

Colum Cille war mit dieser Entscheidung erwartungsgemäß alles andere als zufrieden und verfluchte den König. Wahrscheinlich ist es daher mehr als Zufall, dass sich die Familie des streitbaren Mönchs 561 bei Cúl Dreimne eine erbitterte Schlacht mit dem Clan des Königs lieferte, bei der auf beiden Seiten zahlreiche Krieger ums Leben kamen.

Eine Synode verurteilte Colum Cille daraufhin und drohte, ihn zu exkommunizieren. Doch der heilige Brendan setzte sich für ihn ein und erwirkte, dass das Urteil in Verbannung umgewandelt wurde. Colum Cille erklärte sich bereit, als Missionar nach Schottland zu gehen und so viele Menschen zu bekehren, wie in der Schlacht getötet worden waren. Er begann seine Missionstätigkeit im Jahr 563 und kehrte nur einmal für einen kurzen Besuch in sein Heimatland Irland zurück.

Colum Cille starb 597 in dem von ihm gegründeten Kloster auf Iona. Er gilt heute als einer der erfolgreichsten Missionare und bedeutendsten Heiligen Irlands. Wenig verwunderlich, dass er auch als Schutzpatron der Buchbinder Verehrung findet …

Bei der von Colum Cille angefertigten Kopie soll es sich übrigens um das Buch „Cathach“ („Krieger“) handeln, dass sich heute in der Royal Irish Academy in Dublin befindet.

"Populäre" vs. "akademische" Geschichte?

Anlässlich der Verleihung des Wolfson History Prize warf Professor Sir Keith Thomas jungen Nachwuchshistorikern kürzlich vor, ihre Thesen lieber in populären Publikationen für einen Massenmarkt zu verbreiten, als sich seriöser akademischer Forschung zu widmen. Einem Beitrag in der britischen Tageszeitung The Independent zufolge sieht der angesehene Historiker aus Oxford in der zunehmenden und erfolgreichen Popularisierung geschichtlicher Themen eine Gefahr für den „Status akademischer Forschung“. Seine Abneigung, die er mit dem Autor des Artikels im Independent und zahlreichen Fachkollegen teilt, richtet sich in erster Linie gegen die als „tele-dons“ diffamierten jungen Moderatoren populärer Geschichtssendungen im britischen Fernsehen, die im Kampf um Ruhm und Einschaltquoten wissenschaftliche Standards hintanstellten, Geschichte kommerzialisierten und komplexe Themen auf leicht konsumierbare Appetithäppchen reduzierten.

Sir Keiths Thesen haben im web 2.0 eine angeregte Debatte ausgelöst, in die sich am Tag darauf auch die britische Tageszeitung The Telegraph einschaltete. In seinem Artikel verteidigt Autor Peter Stanford die jungen Historiker und TV-Moderatoren, deren Arbeit viel dazu beitrage, ein breites Publikum überhaupt für historische Themen zu interessieren. Nicht den Akademikern, sondern den Autoren populärwissenschaftlicher Werke sei es schließlich zu verdanken, dass sich die Verkaufszahlen von Büchern mit historischen Themen in Großbritannien im vergangenen Jahrzehnt ungefähr verdoppelt haben. Statt den TV-Historikern vorzuwerfen, ihre Themen für ein breites Publikum bis zur Bedeutungslosigkeit zu trivialisieren, sollte man lieber fragen, warum so viele Hochschullehrer Geschichte auf so trockene und langweilige Art vermittelten, so der Autor.

Ich muss gestehen, ich beneide die Briten um diese Debatte – wie um so vieles, das mit Geschichte zu tun hat! Wo sind in diesem Land die jungen Historiker, die den Buchmarkt mit populären Darstellungen historischer Themen bereichern? Wo sind die Dokumentarserien im Fernsehen, die Lust auf Geschichte machen? Sind „Deutschlands Supergrabungen„, Guido Knopp, „Hitlers Hunde“, Drittes Reich und RAF tatsächlich das Einzige, was Deutschlands Vergangenheit zu bieten hat?

Auf die Diskrepanz zwischen „populären“ und „akademischen“ Geschichtsbildern habe ich unlängst bereits in einem Interview mit L.I.S.A., dem Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung hingewiesen. Und nach wie vor bin ich der Ansicht, dass „populär“ nicht gleichbedeutend sein muss mit „trivial“. Geschichte ist nun mal für alle da, und sie ist zu wichtig, um ihre populäre Darstellung allein in den Händen nicht fachlich ausgebildeter Laien, ihre wissenschaftliche Erforschung unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Gewölben des akademischen Elfenbeinturms vermodern zu lassen.

Ein Problem, das in Großbritannien, Deutschland und zahlreichen anderen Ländern gleichermaßen akut ist, besteht im Mangel an Berufsperspektiven für junge Historiker. Auf befristeten Arbeitsverträgen lässt sich auf Dauer keine Zukunft aufbauen. Der Taxi fahrende Geisteswissenschaftler mag eine Ausnahmeerscheinung sein – der an Universität oder Forschungseinrichtung fest angestellte junge Dr. Phil. ist es jedoch inzwischen auch! Kann man den britischen Kollegen da wirklich einen Vorwurf machen, wenn sie lukrative Angebote der TV-Sender und Publikumsverlage annehmen? In Deutschland lauten die Alternativen derzeit vornehmlich Schuldienst, Journalismus oder freie Wirtschaft. Wie viel Potenzial geht da verloren?

Ja, ich wünsche mir, auch auf deutschen Fernsehbildschirmen junge, ausgebildete Historikerinnen und Historiker sehen zu können, die ihr Fachwissen auf unterhaltsame, spannende Weise einem breiten Publikum zugänglich machen. Die durch ihre Persönlichkeit, ihren eigenen Lebensweg vermitteln, dass die ernsthafte Beschäftigung mit Geschichte durchaus Spaß macht. Dass hinter aller Auseinandersetzung mit Quellen, Zahlen, Fakten doch immer die Menschen einer vergangenen Zeit im Mittelpunkt des historischen Interesses stehen (oder stehen sollten …).

Und wenn eine solche populäre, vielleicht sogar triviale Darstellung von Geschichte im Fernsehen, in Büchern, auf Veranstaltungen, im Internet oder wo auch immer vermehrt stattfindet, wenn sie Widerspruch aus wissenschaftlichen Kreisen nach sich zieht, wenn sie eine öffentliche Debatte um „akademische“ und „populäre“ Geschichte auslöst – wäre das nicht allemal besser als ein fortgesetztes Nebeneinander zweier Welten, zwischen denen keine Verständigung stattfindet, ja, nicht einmal versucht wird?

Wirklich, ich beneide die Briten …

Ferdinand Zwidtmayr: Wie das Mittelalter erfunden wurde. Populäre Irrtümer, Alltagsmythen und wie es dazu kommt, dass manche Unwahrheiten so hartnäckig sind

Glaubten die Menschen im Mittelalter wirklich, die Erde sei flach? Wer sich einmal näher mit mittelalterlichem Denken und Philosophie beschäftigt hat, weiß, dass das nicht der Fall gewesen ist. Genauso wenig ist es eine für die Geschichtswissenschaft bahnbrechend neue Erkenntnis, dass die meisten Menschen im Mittelalter hochgradig mobil und, überspitzt ausgedrückt, ständig unterwegs gewesen sind. Auch dass Schlachten vornehmlich durch disziplinierte, koordinierte Einheiten gewonnen wurden und nicht durch blindlings anstürmende, profilierungssüchtige Einzelkämpfer, ist eigentlich ein Banalismus.

Dennoch sind derartige Mythen, Irrtümer und Unwahrheiten nach wie vor weit verbreitet, finden ihren Ausdruck nicht nur in Romanen, Kinofilmen und Fernsehdokumentationen, sondern auch in mitunter anspruchsvollen, populären Geschichtsbüchern. „Woran liegt das?“ hat sich ein deutscher Historiker gefragt und unter dem Pseudonym Ferdinand Zwidtmayr einen umfangreichen Essay zum Thema vorgelegt. Darin geht er nicht nur den genannten und weiteren hartnäckigen Unwahrheiten auf den Grund und widerlegt zahlreiche gängige Vorurteile oder falsche Auffassungen vom europäischen Mittelalter. Zugleich eröffnet er einen Blick auf die Mechanismen der historischen Forschung auf der einen, der Populärkultur auf der anderen Seite. Seine Ausführungen sind daher auch interessant und anregend zu lesen, wenn man nicht den erwähnten Irrglauben anhängt und der Ansicht ist, ein recht differenziertes und realitätsnäheres Bild vom Mittelalter zu besitzen.

Der Autor nähert sich seinen Kernfragen dabei stets aus verschiedenen Blickwinkeln. Manchem mag dieser bedächtige, zuweilen umständlich und redundant wirkende Stil etwas manieriert vorkommen. Wer Zwidtmayrs Aufforderung folgt und bei Lesen eine kritische Haltung einnimmt, sich seine eigenen Gedanken zu dessen Ausführungen macht und vielleicht auch schon mal weiter denkt, der mag sich durch diese ausschweifende Art zuweilen ausgebremst vorkommen. Dabei ist es vielleicht gerade diese zurückgelehnte, nicht auf schnelle, billige Erkenntnis oder Effekte zielende, „altmodische“ Haltung, die unserer schnelllebigen, oberflächlichen Zeit und vielleicht auch der modernen Geschichtswissenschaft mitunter fehlt.

Ich habe mich beim Lesen jedenfalls nicht nur unterhalten, sondern angeregt, herausgefordert und inspiriert gefühlt, und das schaffen längst nicht alle geschichts- oder populärwissenschaftlichen Werke. Zwidtmayrs Ausführungen sind ein geradezu leidenschaftliches Plädoyer, das Mittelalter und seine Menschen ernst zu nehmen und differenziert zu betrachten. Daher kann ich die Anschaffung und kritische, aufgeschlossene Lektüre dieses Büchleins allen historisch Interessierten nur wärmstens ans Herz legen!

Das Sammelsurium

Die mittelalterliche Gesellschaft kannte Mangel und Überfluss, Armut und Reichtum, Elend und Luxus, und das alles zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, in zuweilen extremen Ausmaßen. Vergleicht man die Aufwendungen für höfische Feste mit der kargen Alltagskost der Massen, dem Hunger in Jahren schlechter Ernten (und die gab es regelmäßig), so gewinnt man einen drastischen, aber realen Eindruck vom Spektrum des Möglichen. Ein fürstlicher Haushalt konnte an einem einzigen Tag leicht mehr verbrauchen als die Familie selbst eines wohlhabenden Handwerkers in einem ganzen Jahr auf den Tisch bekam – zur Landshuter Fürstenhochzeit 1475 unter anderem allein 330 Ochsen und 684 Spanferkel!

Zurschaustellung von Wohlstand und Luxus – „Zeigen, was man hat“ – zählte zu den Rechten, aber auch nachgerade zu den Pflichten von Herrschaft und Adel. Reichtum und Überfluss waren sichtbare Zeichen dafür, dass der Betreffende von Gott begünstigt wurde, Repräsentation war gleichermaßen ein persönliches Bedürfnis von Einzelnen wie eine politische Notwendigkeit, wollte man sich die Unterstützung und Freundschaft anderer Mächtiger sichern.

Zu den wichtigsten Tugenden der Reichen und Mächtigen zählte daher die Freigebigkeit: „Geschenke erhalten die Freundschaft“ heißt es nicht umsonst, und wer die Armen, Hungernden und Notleidenden mildtätig unterstützte, der konnte sich des Wohlwollens Gottes, der Kirche und der Nachwelt einigermaßen sicher sein. Wenngleich Verschwendung und Prunksucht beliebte Kritikpunkte geistlicher Autoren des Mittelalters waren, die insbesondere von Vertretern der Bettelorden gerne angeprangert wurden, so herrschte dennoch ein breiter gesellschaftlicher Konsens, der Repräsentation und Luxus als Vorrecht, ja: als Notwendigkeit adeligen Lebensstils akzeptierte. Streit entzündete sich eher an der Frage, wo die Grenze zwischen angemessenem Aufwand und Prunksucht, zwischen legitimer Zurschaustellung und Eitelkeit, zwischen Genuss und Völlerei, mithin zwischen zulässiger standesgemäßer Repräsentation und Sünde zu ziehen sei.

Wenn jedoch von „Verschwendung“ die Rede ist, so galten im Mittelalter ganz andere Maßstäbe als heutzutage. Ja, man kann wahrscheinlich ohne Übertreibung sagen, dass ein durchschnittlicher Familienhaushalt heute verschwenderischer wirtschaftet, als es selbst dem reichsten mittelalterlichen Herrscher jemals in den Sinn gekommen wäre. Man denke nur an all die Einmalprodukte, an Verpackungsmaterialien, an die unglaublichen Mengen Müll, die wir tagtäglich produzieren! Man denke an die Halbwertszeit von Moden, die Lebensdauer technischer Geräte. Man denke an Milchseen und Butterberge.

Wurde im Mittelalter ein Rind geschlachtet, so kam sein Fleisch zum Metzger, die Haut zum Gerber, die Knochen zum Beinschnitzer, Drechsler, Würfel- oder Kammmacher, aus den Hufen wurde Leim gesiedet, das Fett in Form von Talg zu Kerzen verarbeitet. Aus Schweinsborsten wurde Bürsten, Pferdehaare wanderten in Matratzen und Polster, sogar der Urin war noch zum Gerben gut.

Fahrzeuge, Werkzeuge, Transportverpackungen, selbst Teller und Schüsseln bestanden aus Holz. Ging etwas kaputt, so wurde es repariert, was nicht mehr zu reparieren war diente als Feuerholz. Vom Pergament konnte man die Tinte abschaben, um es als Palimpsest neu zu beschreiben, oder es ließ sich immerhin noch in der Buchbinderei wiederverwenden. Recycling ist keine Entdeckung der Neuzeit!

Kein Mensch wäre im Mittelalter auf die Idee gekommen, Lebensmittel und Speisereste einfach wegzuwerfen. Was von der wohlhabenden Tafel übrig blieb, landete entweder auf dem Tisch des Dienstpersonals oder wurde an die Armen und Bedürftigen verteilt. Was die weniger Begüterten nicht an einem Tag verzehren konnten wurde gesammelt, in Essig eingelegt und aufgekocht – man nannte es das Sammelsurium, „saures Gesammeltes“, ein Armeleuteessen, eine nicht unbedingt delikate, aber gebotene Resteverwertung.

Heute bezeichnet der Ausdruck „Sammelsurium“ eine bunte Mischung, eine ungeordnete Ansammlung von Gedanken, Fakten, Geschichten, Fundstücken, Kuriositäten etc. In diesem Sinne – und nicht als „aus der Not geborene, wenig geschmackvolle Resteverwertung“ – soll dieses Blog ein Sammelsurium sein.

Ich hoffe, es wird Niemandem sauer aufstoßen, aber Viele unterhalten. Es soll anregen – zum Lesen, zum Nachdenken, zum Forschen, zur Beschäftigung mit Geschichte und insbesondere der spannenden, vielfältigen, bunten Welt des Mittelalters. Ich denke, mir wird es viel Spaß bereiten, und Dir und Ihnen hoffentlich auch!

Jan H. Sachers M.A.

Buchempfehlung: