Das Reimpassional, auch Altes Passional genannt, ist eine Sammlung von mittelhochdeutschen Heiligenlegenden in Reimform. Es entstand im 13. Jahrhundert sehr wahrscheinlich im Umfeld oder durch einen Angehörigen des Deutschen Ordens. Vorlage war wohl vornehmlich die lateinische „Legenda aurea“ des Jacobus de Voragine.

Darin findet sich auch die bemerkenswerte Geschichte der hl. Theodora, einer jungen, hübschen Frau, die ein glückliches und frommes Leben mit ihrem Ehemann führte. Das war dem Teufel ein Dorn im Auge, so dass er sie zum Ehebruch verleitete. Von Schuldgefühlen gequält, klagt und jammert sie, bis ihr Ehemann sie schließlich verlässt.

In ihrer Trauer und Scham ergreift Theodora daraufhin dratische Maßnahmen:

Schlagwort-Archive: Geschichtsschreibung

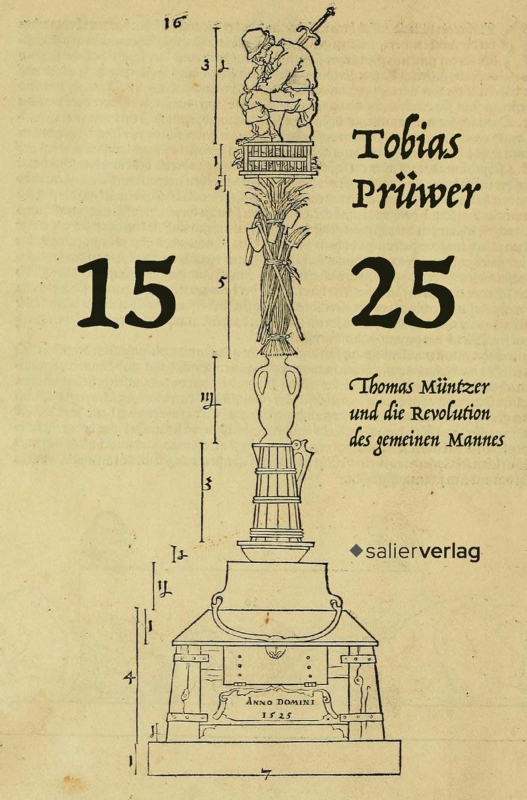

Tobias Prüwer: 1525. Thomas Müntzer und die Revolution des gemeinen Mannes

Unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts zählt Thomas Müntzer (um 1489-1525) nicht unbedingt zu den bekanntesten – zumindest im Westen der wiedervereinigten Republik. In der ehemaligen DDR hingegen war der Prediger, Theologe und Revolutionär nahezu allgegenwärtig, war Namensgeber von Straßen und Plätzen, Bergwerksschächten und landwirtschaftlichen Kombinaten und etlichem mehr. Sein (fiktives) Konterfei prangte auf dem Fünf-Mark-Schein. Auch in Geschichtsschreibung und Schulbüchern wurde seine Rolle im „Deutschen Bauernkrieg“ deutlich stärker beleuchtet – und betont – als in der BRD.

Das lag nicht nur an seiner Herkunft aus Thüringen. Müntzers Kampf gegen die Obrigkeiten und für die Freiheit des „gemeinen Mannes“, vorgetragen in einer radikalen Rhetorik, prädestinierte ihn vermeintlich als Identifikationsfigur des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates. Die zahlreichen Leerstellen in seinem Lebenslauf eröffneten zudem interpretatorische Spielräume und Projektionsflächen, sein gewaltsamer Tod verlieh ihm den Status eines Märtyrers.

Dass es sich bei Müntzers Utopie jedoch weniger um ein kommunistisches Paradies als um einen christlichen Gottesstaat handelte, wurde dabei geflissentlich ausgeblendet. Viele seiner Ansichten waren dabei nicht nur radikal, sondern erstaunlich modern. Ist der weitgehend in Vergessenheit geratene Reformator daher vielleicht doch auch heute noch relevant?

Johann Preiser-Kapeller: Byzanz. Das Neue Rom und die Welt des Mittelalters

Die Geschichte des Mittelalters ist eine ausgesprochen westeuropäische Veranstaltung. Das betrifft nicht nur die Epochengrenzen, die in anderen Regionen völlig anders gezogen werden müssten, sondern z.B. auch die Betrachtung der Quellen. Schon ost- und südosteuropäische Länder wie Polen, Tschechien oder der Balkan spielen in der westlichen Geschichtsschreibung bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Byzanz taucht allenfalls gelegentlich am Rand der Wahrnehmung auf, etwa wenn byzantinische Kunstwerke in angelsächsischen Grablegen auftauchen, ein Kreuzfahrerheer Konstantinopel plündert oder die Osmanen die Stadt schließlich erobern und in Istanbul umbenennen.

Zu diesem Zeitpunkt (1453) hatte „das andere Rom“ jedoch bereits seine eigene mehr als tausendjährige, wechselvolle und prägende Geschichte geschrieben. Sich mit dieser zu befassen kann nicht nur den eigenen geistigen Horizont erweitern, sondern eröffnet auch neue Perspektiven auf überregionale Konflikte, Handelspraktiken, religiöse Entwicklungen und andere Dynamiken.

Doch wo und wie soll diese Beschäftigung am besten beginnen? Die Antwort darauf liefert Johann Preiser-Kapeller mit seinem neuen handlichen Überblick, der – auf den ersten Blick etwas verwirrend – in der Reihe „Geschichte der Antike“ bei C.H. Beck erschienen ist.

Werner Meyer: Ein Krieg in Bildern und Versen

„Der Schwaben- oder Schweizerkrieg von 1499, geschildert von einem Zeitgenossen“

Der sogenannte Schwaben- oder Schweizerkrieg hat in der deutschen Geschichtsschreibung relativ wenige Spuren hinterlassen. Der militärische Konflikt zwischen der Eidgenossenschaft und dem Haus Habsburg sowie seinem wichtigsten Verbündeten, dem Schwäbischen Bund, währte von Januar bis September 1499, hatte jedoch eine jahrzehntelange Vorgeschichte und war eingebettet in ein viel weiter reichendes Ringen um die Vorherrschaft in Europa.

Unter den zahlreichen Quellen, die bereits während der Kampfhandlungen oder kurz danach entstanden, hat die Reimchronik des Nikolaus Schradin lange Zeit wenig Beachtung gefunden – zu gering erschienen ihr literarischer und historiographischer Wert, denn Schradin war nicht selbst Beteiligter oder Augenzeuge, sondern fasste die Erzählungen Dritter in etwas holprige und zuweilen schwerfällige Verse.

Der heilige Sebastian

Sebastianus stammte wahrscheinlich aus Narbonne im Süden Frankreichs und aus „gutem Hause“. Er wuchs in Mailand auf, wo er Kaiser Diokletian auffiel, der seine Aufnahme in die Prätorianergarde veranlasste. Diese Elitetruppe bildete die persönliche Leibwache des Kaisers, sie erhielt deutlich höheren Sold als die übrigen Truppen und genoss zahlreiche weitere Vorteile. Sebastian stieg in den Rang eines Hauptmanns auf – die Aussichten auf eine sichere, wohlhabende Zukunft und ein angenehmes Leben standen gut für den jungen Mann.

Weiterlesen

Natalie Zemon Davis (1928-2023)

Die amerikanisch-kanadische Historikerin, Kulturwissenschaftlerin und Autorin Natalie Zemon Davis ist tot. Sie galt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Neuen Kulturgeschichte. Ihre Studien zu Humanismus und Reformation, Gender Studies und Judentum nehmen bis heute eine Vorreiterrolle in der interdisziplinären Kulturwissenschaft ein.

Natalie Zemon Davis (1928-2023)

16 Jahre HistoFakt!

Beinahe wäre dieses Jubiläum unbemerkt verstrichen: Seit nunmehr 16 Jahren bietet historische Dienstleistungen rund um die Erforschung, Vermittlung und Darstellung von Geschichte!

In dieser Zeit haben wir

- hunderte von Handschriften des 12. bis 20. Jahrhunderts transkribiert und übersetzt

- zahlreiche Rechercheaufträge erfolgreich absolviert

- etliche Publikationen gestaltet, lektoriert und redaktionell betreut

- dutzende Artikel und Aufsätze in verschiedenen Publikationen veröffentlicht

- bei der einen oder anderen Fernsehproduktion mitgewirkt

- mittelalterliche Werkzeuge für eine Dauerausstellung rekonstruiert

- diverse Veranstaltungen mit Vorführungen zu historischen Kampfkünsten bereichert

- Vorträge zu unterschiedlichen historischen Themen gehalten

- eine Vielzahl von Schulausflügen, Klassenfahrten, Ferienfreizeiten und andere Programme für Kinder uind Jugendliche zum Thema „Mittelalter“ betreut

- und vieles mehr!

Jahrestage mittelalterlicher Geschichte 2022

Willkommen im Jahr 2022 – dem dritten, in dem uns die Corona-Pandemie begleiten und unseren Alltag prägen wird. Bleibt zu hoffen, dass es nicht das dritte Jahr wird, in dem Veranstaltungen, Kurse etc. weitestgehend ausfallen müssen …

2022 ist auch das Jahr, in dem sich die Ersterwähnung meiner Wahlheimat Neunstetten zum 800. Mal jährt, wenngleich der Ort vermutlich schon etwas älter ist.

Welche Ereignisse, Orte und Personen der mittelalterlichen Geschichte können in diesem Jahr sonst noch ein Jubiläum begehen? Hier wieder der jährliche, unvollständige, subjektive und schamlos eurozentrische Überblick.

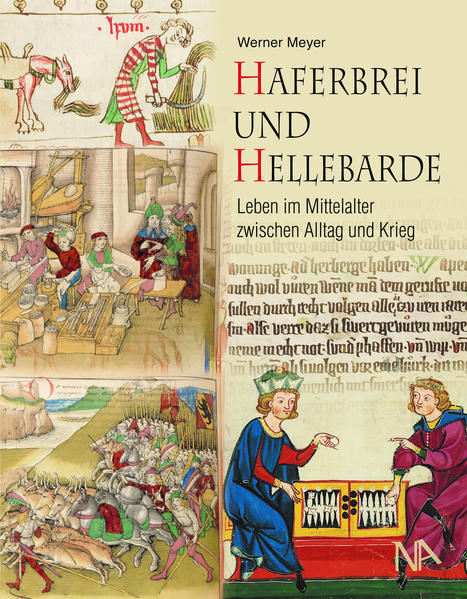

Werner Meyer: Haferbrei und Hellebarde

Die Zahl der Einladungen, Einstiege und Einführungen ins Mittelalter auf dem Buchmarkt wird allmählich unüberschaubar. Bei jeder der jährlichen Neuerscheinungen stellen sich daher die gleichen Fagen: Warum? War das nötig? Was macht dieses Werk anders oder gar besser als die bereits existierenden?

Werner Meyer, ordentlicher Professor für Geschichte und Archäologie des Mittelalters an der Universität Basel, hat bereits 1985 unter dem Titel „Hirsebrei und Hellebarde“ eine Einführung in die mittelalterliche (Alltags-) Geschichte veröffentlicht. Bei dem vorliegenden Werk mit dem leicht veränderten Titel handelt es sich allerdings nicht um eine einfache Neuauflage, sondern um eine komplett überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neufassung.

Während der Fokus des Originals vornehmlich auf dem Gebiet der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft lag, wurde der Betrachtungsraum nun auf das Heililge Römische Reich erweitert. Lebensbedingungen und -formen, genauer gesagt „Leben im Mittelalter zwischen Alltag und Krieg“, so der Untertitel, sollen im Mittelpunkt stehen.

Jahrestage mittelalterlicher Geschichte 2021

Das Jahr 2020 ist Geschichte, und Begriffe, die man in Zusammenhang mit diesem „Seuchen-„, „Krisen-„, „Katastrophen-„, „Schicksals“-Jahr immer wieder hören und lesen konnte, lauteten „historisch“, „denkwürdig“ oder auch „für die Geschichtsbücher“. Nun, die Zukunft wird zeigen, ob und wie man sich in (ein paar) hundert Jahren an die Ereignisse von 2020 erinnern wird …

Vergangenheit ist alles, was sich ereignet hat. Geschichte hingegen ist das, woran man (sich) erinnert, wovon es Zeugnisse, Belege, Quellen gibt, die interpretiert werden können und müssen.

In diesem Sinne folgt hier der jährliche, subjektive, schamlos eurozentrische und keineswegs vollständige Überblick historischer Ereignisse des Mittelalters, die sich 2021 jähren.