Ein frohes neues Jahr wünscht HistoFakt. Historische Dienstleistungen! Auch 2016 soll die Tradition der wöchentlichen Fundstücke zu Geschichte und Archäologie, vornehmlich des Mittelalters, fortgesetzt werden. Hier der Überblick der vergangenen drei Wochen:

Die SZ Online berichtete am 21. Dezember über „Die letzte Schlacht der Ritter„, ein Gefecht zwischen Bayern und Österreichern 1322.

Das Idealbild des Ritters und die historische Realität – ein spannendes, kontrastreiches und vielschichtiges Thema, dem sich Daniel Ossenkop in seinem Blog recht ausführlich zuwendet.

Im Solling (Weserbergland) bestand wohl bereits im 9. Jahrhundert eine Glashütte, wie der NDR vermeldet.

Die Frankfurter Rundschau wiederum berichtet über Funde aus dem mittelalterlichen Bergwerk von Dippoldiswalde im Erzgebirge.

Das im Mai 2015 neu eröffnete Europäische Hansemuseum in Lübeck zieht allerhand Kritik auf sich, z.B. durch Lina Timm vom MediaLabBayern. Die SHZ stimmt ihr zu.

Das Staatarchiv St. Gallen berichtzet seit 1. Januar im neuen Blog www.zeitfenster1916.ch täglich über den Alltag im Krieg vor 100 Jahren – ein spannendes und unterhaltsames Projekt, und ein orgineller Blick auf die Lokalgeschichte im Schatten eines Weltereignisses.

Offenbar hat auch das Bundesinnenministzerium inzwischen erkannt, was Kritikern der sogenannten Bologna-Reform schon lange klar ist: Der Bachelor ist kein vollwertiger Abschluss und qualifiziert zu – gar nichts, außer vielleicht einer Fortsetzung des begonnenen Studiums. Bachelor-„Absolventen“ sollen daher laut Beschluss nicht mehr in den höheren Dienst übernommen werden, was Johann Osel in der SZ als „unanständig“ kritisiert.

In seinem Beitrag findet sich ein wahrer Satz, den man gar nicht oft genug wiederholen kann:

Es war die Wirtschaft, die diese Reform wollte. Es war die Politik, die sie ihr geliefert hat.

Genau so sieht es aus: Die Wirtschaft will immer jüngere Menschen mit akademischer (Vor-)Bildung, denen man statt angemessener Gehälter Praktikanten- oder Volontärssätze zahlen kann, weil – ja, eben WEIL der Bachelor kein vollwertiger Abschluss ist und nicht mit dem Magister oder Diplom verglichen werden kann.

Der Plan ist aufgegangen, auf Kosten nicht nur einer ganzen Generation von Studierenden, sondern auch der Geisteswissenschaften, die auf ihren (privat-)wirtschaftlichen Nutzwert reduziert, in das starre Korsett der Bologna-Strukturen gezwängt, zusammengekürzt, abgebaut und immer mehr ihrer akademischen, kulturellen und sozialen Relevanz beraubt werden. Ganz genau so, wie sich das Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände schon seit Jahrzehnten erträumt haben!

Beispiel Geschichtswissenschaft: Der Verlust von Grundkompetenzen z.B. in Paläographie, Epigraphik, Sphragistik, Numismatik oder auch Latein und Mittelhochdeutsch wird derzeit allerorten konstatiert (wie im Thesenpapier des Historikerverbands) oder beklagt (wie im aktuellen Beitrag von Ralf Steinbacher in der SZ: „Hilflose Historiker“). Daraus ein Zitat:

Heute gelte das Fach als altmodisch, modern sei die Theorienbildung in Geschichte; „aber man muss die Theorie auch an der Basis überprüfen können“. Man meine, das sei vielleicht nicht mehr so wichtig, weil es ja Editionen gebe, die Quellen allen zugänglich machten. Doch wenn man diese nicht beurteilen könne, dann könne man kein wissenschaftliches Neuland betreten, dann fehle die Innovationskraft.

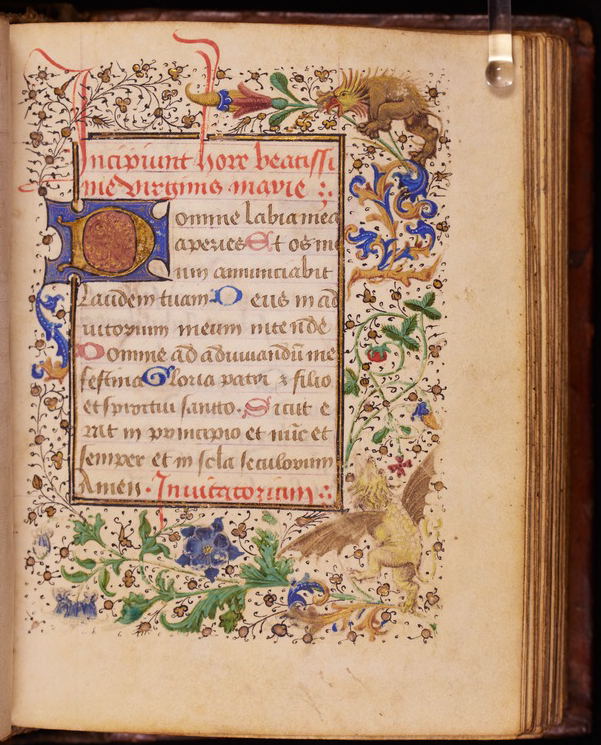

Eigentlich ist es sogar noch viel dramatischer: Die sogenannten historischen Hilfswissenschaften haben (zumindest vordergründig) keinen wirtschaftlichen Nutzen, also verschwinden sie vom Lehrplan der Universitäten. Doch dies bedeutet längerfristig nichts weniger als das Ende der Geschichtswissenschaft. Denn wenn Historiker nicht mehr in der Lage sind, ihre Quellen, die Bausteine ihrer Forschung, zu analysieren, zu interpretieren, zu vergleichen – oder vielleicht überhaupt erst aufzufinden! –, dann hören sie auf, Historiker zu sein!

Um noch einmal die entscheidende Stelle in der Einleitung zum Thesenpapier von Eva Schlotheuber und Ralf Bösch zu zitieren:

Die Fähigkeit zur eigenständigen Erschließung und wissenschaftlichen Würdigung (Quellenkritik) der Originalüberlieferung markiert einen wesentlichen Unterschied zwischen Geschichtsinteresse und Forschung.

!!!

Der Brite Steven Payne ist Ende Dezember in Ausstattung des 14. Jahrhunderts die alte Pilgerstrecke von Southampton nach Canterbury gelaufen und berichtete darüber auf seiner FB-Seite „Pilgrim’s Progress“.

Ankunft. (c) Steven Payne / Pilgrim's Progress.