Die Beschäftigung mit Geschichte beginnt mit der Befragung der Quellen.

Doch was sind „Quellen“ im Sinne der Geschichtswissenschaft? Um es mit den Worten meines einstigen Geschichtslehrers Herrn Theo Hill auszudrücken:

„Alles, was aus alten Zeiten auf uns gekommen ist.“

Oder etwas wissenschaftlicher formuliert von Paul Kirn:

„Quellen nennen wir alle Texte, Gegenstände oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann“.

Texte: Jegliche Form der schriftlichen Überlieferung aus der Vergangenheit kann der Geschichtswissenschaft grundsätzlich als Quelle dienen, ganz gleich, ob es sich dabei um erzählende Literatur (Romane, Schwänke, Theaterstücke, Sagen, Mythen etc.), wissenschaftliche Texte, Schriftgut der Verwaltung (Akten aller Art, Verträge, Gesetzestexte, Rechnungsbücher, Gerichts- und andere Protokolle etc.), persönliche Aufzeichnungen (Tagebücher, Notizen etc.), Inschriften oder ähnliches handelt. Zu unterscheiden, aber in Relation zueinander zu setzen sind dabei der Inhalt des Textes und seine Form (Sprache, Schrift, Gestaltung, Medium etc.).

Gegenstände: Jedes Objekt, das sich aus früheren Zeiten auf die eine oder andere Weise erhalten hat, kann Auskunft über damalige Lebens- und Produktionsbedingungen geben, auf den Grad der Kunstfertigkeit seines Herstellers sowie Geschmack und Moden verweisen, sowie viele weitere Erkenntnisse liefern, wenn die entsprechenden Untersuchungen möglich sind. Der Bereich der Gegenstände umfasst dabei ein extrem breites Spektrum, von prähistorischen Lederresten oder Feuersteinabschlägen über sterbliche Überreste, weggeworfene Alltagsgegenstände und Grabbeigaben bis hin zu Bauwerken. Der historische Erkenntniswert ist dabei unabhängig vom künstlerischen oder materiellen Wert des Objekts.

Tatsachen: Der Begriff der „Tatsachen“ als historische Quellen ist etwas schwerer zu fassen als „Texte“ und „Gegenstände“. Gerade dieser Aspekt ist jedoch ungemein wichtig und wird gerne übersehen, denn er erinnert uns daran, dass praktisch alles, was uns heute umgibt, mit Geschichte behaftet und historisch aus bestimmten Bedingungen und Umständen heraus erwachsen ist. Gemeint sind also etwa gesellschaftliche oder politische Gegebenheiten wie der Föderalismus in Deutschland, der Zentralismus in England und Frankreich, die europäischen Sprach-, Religions- und Landesgrenzen, die unterschiedlichen Nationalsportarten oder Essgewohnheiten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Alles, was aus der Vergangenheit auf unsere Zeit überkommen ist, kann als Quelle historischer Erkenntnis dienen.

Tradition und Überreste

Nach Ernst Bernheim („Lehrbuch der historischen Methode“, 1889) unterscheidet die Geschichtswissenschaft zwei Quellengattungen: als „Tradition“ wird bezeichnet, was von historischen Begebenheiten

„übrig geblieben ist, hindurchgegangen und wiedergegeben durch menschliche Auffassung“

(Klaus Arnold, Art. Quellen, in: Lexikon der Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2002, S. 253).

Dagegen gilt als „Überrest“, was unmittelbar von den historischen Begebenheiten übrig geblieben ist. Vereinfacht ausgedrückt: „Tradition“ war von vornherein für die Überlieferung an die Nachwelt bestimmt, „Überreste“ hingegen sind mehr oder weniger zufällig und willkürlich erhalten geblieben.

Bücher, Urkunden, Chroniken, Akten und ähnliche Textquellen sind im Allgemeinen zur Tradition zu rechnen, desgleichen Monumente, Inschriften und ähnliches. Eine zufällig als Lesezeichen erhaltene Notiz, ein Einkaufszettel oder dergleichen hingegen gilt als Überrest. Sachgüter wie Essgeschirr, Werkzeuge oder Waffen, die aus einer mittelalterlichen Abfallgrube oder einem Moor geborgen werden, zählen ebenfalls zu letzterer Gattung. Nicht immer ist diese Unterscheidung jedoch mit aller Klarheit zu treffen, der Nutzen einer solchen Kategorisierung wird daher von manchen Historikern angezweifelt. Mitunter entscheidet die Klassifizierung als „Tradition“ oder „Überrest“ jedoch über den Erkenntniswert einer Quelle und über die Fragen, die an sie gestellt werden sollten.

Eine mittelalterliche Urkunde in lateinischer Sprache: wann wurde sie geschrieben? Von wem? Wo? Für wen? Mit welcher Absicht? Worum geht es? Wessen Siegel ist angehängt? Was verraten Schreibstil, Material, Ausgestaltung?

Quellenkritik

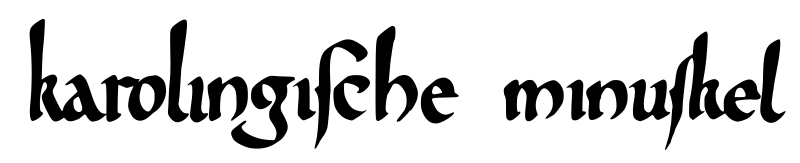

Quellen können nur dann etwas über die Vergangenheit erzählen, wenn die richtigen Fragen an sie gerichtet werden. Daher gilt es zunächst, sich mit der Entstehung und Überlieferung einer Quelle auseinanderzusetzen. Naturgemäß von höchstem Interesse ist die Frage, wann die Quelle entstanden ist. Zur Datierung von Textquellen können neben direkten oder indirekten (z.B. Erwähnung von bestimmten Ereignissen) Datumsangaben etwa der Schriftstil oder bestimmte Gestaltungsmerkmale dienen. Für Gegenstände kommen neben Stilanalysen vor allem technische Methoden (Dendrochronologie, C14-Methode etc.) in Frage.

Desweiteren gilt es zu bestimmen, wo die Quelle entstanden ist und von wem sie stammt. Insbesondere bei Textquellen ist außerdem die Aussageabsicht von größter Wichtigkeit, sowie die Frage nach dem intendierten Publikum. Bei Sachgegenständen drängen sich Fragen nach Fertigungsweise, verwendeten Werkzeugen, Verwendungszweck, Benutzerkreis etc. auf.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Quellen ist jedoch mit zahlreichen Problemen behaftet. An erster Stelle gilt zu beachten, dass die Überlieferung stets nur einen Ausschnitt darstellt und das Bild der tatsächlichen Begebenheiten nicht unwesentlich verzerren kann. So sind etwa Museen und Archive voll von kostbaren mittelalterlichen Prachthandschriften, die bereits zur Zeit ihrer Entstehung überaus wertvolle Einzelstücke darstellten. Ihr künstlerischer und materieller Wert hat ihre Überlieferung begünstigt, wohingegen etwa die hunderte und tausende Pilgerführer, die im Verlauf des Mittelalters im Umlauf gewesen sein müssen, nicht überdauert haben, weil sie irgendwann veraltet, überholt, unbrauchbar und nutzlos geworden waren und von ihren Besitzern entsorgt worden sind. Derartige Massenartikel sind jedoch ohne Zweifel repräsentativer für die mittelalterliche Buchproduktion und könnten als historische Quelle mehr über das Leben in jener erzählen als etwa der Echternacher Codex.

Viele Texte sind zudem gar nicht von ihren Verfassern auf uns gekommen, sondern durch Bearbeitungen, Abschriften, Übersetzungen, spätere Aufzeichnung ursprünglich mündlicher Überlieferung etc. Es mögen Fehler, bewusste Änderungen, persönliche Ansichten u.ä. in die vorliegende Fassung eingeflossen sein.

Zu beachten gilt außerdem, dass Quellen lügen können – auch das gilt natürlich insbesondere für textliche Überlieferungen. Von gar nicht so seltenen Urkundenfälschungen abgesehen, stellt sich immer die Frage: was war die Absicht des Autors? In Schlachtbeschreibungen geht es oft darum, die Leistungen der eigenen Truppen oder einzelner Beteiligter hervorzuheben. Mittelalterliche Herrscherporträts (in Schrift oder Bild) geben selten ein wirklichkeitsnahes Bild wieder, sondern dienen vornehmlich politischen Zwecken. Gesetzestexte setzen Normen, die jedoch noch keine Aussage darüber zulassen, ob sie eingehalten wurden oder wie sich die Zustände tatsächlich gestaltet haben.

Der „Codex aureus Epternacensis“ oder „goldene Codex von Echternach“ – eines der prachtvollsten erhaltenen Bücher aus dem Mittelalter, ein Beispiel allerhöchster Kunstfertigkeit. Aber steht sein Wert als Quelle in Relation zu seinem künstlerischen oder materiellen Wert?

Jede Quelle ist auf ihre Weise einzigartig und erfordert die ihr angemessenen Fragestellungen, Untersuchungen, kritischen Betrachtungen, Vergleiche etc. Einen Blick für diese Probleme zu gewinnen, die entsprechenden Methoden, Verfahren, Konventionen im Umgang mit Quellen aus verschiedenen Zeiten und Räumen zu erlernen und anzuwenden ist wesentlicher Bestandteil eines geschichtswissenschaftlichen Studiums.

Historische Hilfswissenschaften

Die Fülle unterschiedlicher Quellen hat zahlreiche spezialisierte Disziplinen zu ihrer Erforschung hervorgebracht, auf die ich in zukünftigen Beiträgen näher einzugehen hoffe. Die Epigraphik befasst sich mit Inschriften, die Paläographie mit Handschriften, die Kodikologie mit alten Büchern („Codices“). Zusammen mit etlichen anderen Teildisziplinen werden sie zu den „historischen Hilfswissenschaften“ gezählt, worunter mancher Historiker auch die Archäologie rechnet, sehr zum Ärger der Archäologen. Mit Gegenständen als historischen Quellen befasst sich außerdem die Realienkunde.

Zu den jüngsten Entwicklungen zählt die Entstehung der „experimentellen Archäologie“, die versucht, durch Rekonstruktion und praktische Erprobung Erkenntnisse über die Herstellung und Anwendung historischer Werkzeuge und Verfahren zu gewinnen.