Welche bedeutenden Geschehnisse ereigneten sich vor 500, 750 oder 1000 Jahren? Welche Jahrestage der mittelalterlichen Geschichte kommen dieses Jahr auf uns zu? Auf welche Feiern, Gedenktage, Debatten müssen wir uns einstellen?

Ein kurzer, keineswegs vollständiger und schamlos eurozentrischer Überblick:

Vor mehr als 1.000 Jahren:

- 515: Gründung der Abtei Saint-Maurice im schweizer Kanton Wallis – des ältesten bis heute bestehenden Klosters im Abendland.

- 615: Pippin der Ältere wird Hausmeier des Frankenkönigs Chlothar II.

- 715: In Neustrien wird nach dem Tod des karolingischen Hausmeiers Pippin (der Mittlere) zunächst der 6jährige Theudoald, der Sohn Grimoalds des Jüngeren und Enkel der Plektrudis und Pippins, zum Hausmeier bestimmt, doch setzt sich Raganfrid in der Schlacht von Compiègne (26. September) gegen ihn durch. Zugleich lässt Plektrudis Karl Martell, den illegitimen Sohn von Pippin und Chalpaida, in Köln gefangensetzen.

- 815: Gründung des Bistums Hildesheim, erster Bischof wird Gunthar.

- 915: Krönung Berengars von Friaul zum römischen Kaiser (Dezember).

1015 – Vor 1.000 Jahren:

- Im Sommer fällt Knut der Große in England ein, um den von seinem verstorbenen Vater Sven Gabelbart geerbten Herrschaftsanspruch gegen König Æthelred durchzusetzen.

- Weihe der Michaeliskirche in Hildesheim durch Bischof Bernward (29. September).

- Olav II. Haraldsson wird König von Norwegen (Herbst).

- Erste urkundliche Erwähnung von Leipzig (20. Dezember).

- Baubeginn des Straßburger Münsters (fertiggestellt 1028, 1190 durch einen Neubau ersetzt).

- Geboren: Andreas I., König von Ungarn († 1060); Harald III. Hardråde, König von Norwegen († 1066)

1115 – Vor 900 Jahren:

- Schlacht am Welfesholz (11. Februar)

- Gründung des Klosters Clairvaux durch den Zisterziensermönch Bernhard

- Geboren (?): John of Salisbury, englischer Theologe und Bischof von Chartres († 1180); Raimund II., Graf von Tripolis († 1152)

1215 – Vor 800 Jahren:

- Der englische König Johann Ohneland wird von seinen Baronen gezwungen, die Magna Charta libertatum zu unterzeichnen (15. Juni)

- Der Staufer Friedrich II. wird zum zweiten Mal (nach 1212) zum deutschen König gewählt; Absetzung Ottos IV. (23. Juli)

- Überführung der Gebeine Karls des Großen in den Aachener Karlsschrein durch Friedrich II. (27. Juli)

- Beginn des vierten Laterankonzils (11. November)

- Thomasîn von Zerclaere verfasst sein monumentales Lehrgedicht „Der wälsche Gast„

- Geboren: Kublai Khan, mongolischer Herrscher (23. September, † 1294)

1265 – Vor 750 Jahren:

- Das von Simon de Montfort einberufene erste englische Parlament tritt erstmals in London zusammen (20. Januar)

- Prinz Eduard gelingt die Flucht aus der Gefangenschaft Simons de Montfort (28. Mai)

- In der Schlacht von Evesham besiegen die königlichen Truppen unter Kronprinz Eduard ein Heer aufständischer Barone unter Simon de Montfort, der dabei ums Leben kommt (4. August)

- Papst Clemens IV. belehnt Karl von Anjou mit dem Königreich Sizilien (28. August)

- In Spanien werden die Städte Alicante und Murcia endgültig von den Mauren zurückerobert

- Im böhmischen Budweis wird erstmals ein Bier gebraut, das noch heute hergestellt wird

- Geboren: Dante Alighieri, italienischer Dichter und Philosoph (Mai oder Juni, † 1321)

1315 – Vor 700 Jahren:

- König Robert the Bruce eröffnet das erste schottische Parlament (26. April)

- In der Schlacht am Morgarten werden die Habsburger von den Truppen der schweizer Eidgenossenschaft besiegt (15. November)

- Schweres Erdbeben in L’Aquila (3. Dezember)

- In ganz Europa kommt es aufrgund anhaltender Regenfälle zu einer schweren Hungersnot, die bis 1317 andauert

1415 – Vor 600 Jahren:

- Johannes XXIII., der einzige der drei Päpste des Abendländischen Schismas, der am Konstanzer Konzil (1414-1418) teilgenommen hat, flieht aus der Stadt (20. März). Am 29. April wird er in Freiburg gefasst und an König Sigismund ausgeliefert. Am 29. Mai wird er für abgesetzt erklärt, zwei Tage später stimmt er der Entscheidung zu.

- Mit dem Dekret Haec sancta reklamiert das Konzil von Konstanz höhere Autorität als der Papst (6. April)

- Mit der Ernennung Friedrichs, des Burggrafen von Nürnberg, zum Kurfürsten von Brandenburg beginnt die bis 1918 andauernde Herrschaft des Hauses Hohenzollern (30. April)

- Das Konzil von Konstanz erklärt den 1384 verstorbenen englischen Kirchenreformator John Wyclif zum Ketzer und befiehlt, seine Gebeine zu verbrennen, was im Jahr 1428 erfolgt (4. Mai).

- Auf Drängen des Konzils tritt Papst Gregor XII. zurück und wird dafür zum päpstlichen Legaten auf Lebenszeit ernannt, Der drite Papst, Benedikt XIII., wird für abgesetzt erklärt (4. Juli).

- Der böhmische Reformator Jan Hus wird nach fast einjähriger Gefangenschaft als Ketzer verbrannt (6. Juli).

- Geburt von Friedrich III., ab 14140 römisch-deutscher König, ab 1452 Kaiser († 1493).

- König Henry V. von England besiegt dank seiner Langbogenschützen ein fast doppelt so großes französisches Heer in der Schlacht von Agincourt (25. Oktober)

- Bei der Eroberung des Aargaus fällt den schweizer Eidgenossen auch die Stammburg der Habsburger in die Hände.

1515 – Vor 500 Jahren:

- Tod Ludwigs XII., König von Frankreich (1. Januar, * 1462)

- Krönung des französischen Königs Franz I. (25. Januar)

- Vertrag von Paris: Vereinbarung über die künftige Verlobung des 15jährigen spanischen Infanten Carlos, zugleich Graf von Flandern, mit Prinzessin Renée de France, der vierjährigen Tochter von König Ludwig XII. und von Anne de Bretagne (24. März).

- Windischer Bauernaufstand in Österreich (März bis August).

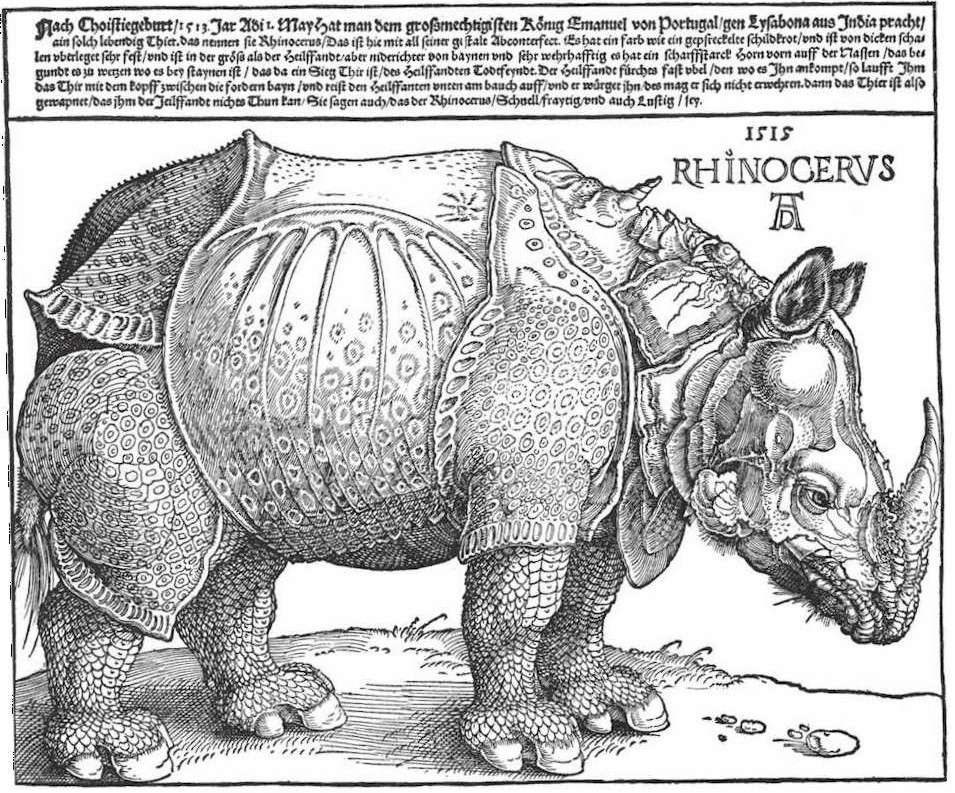

- Ein Nashorn, das König Manuel I. von Portugal als Geschenk erhalten hat, trifft in Lissabon ein und wird zur Attraktion. Albrecht Dürer und andere bedeutende Künstler fertigen Abbildungen davon an (20. Mai)

- Mary Tudor, Schwester Heinrichs VIII., heiratet heimlich Charles Brandon, 1. Duke of Suffolk (13. Mai).

- Für 100.000 Rheinische Gulden verkauft Georg von Sachsen seine Herrschaft Friesland an die Habsburger (19. Mai).

- Wiener Fürstentag: Im Wiener Stephansdom findet die von Maximilian I. und Vladislav II. von Böhmen und Ungarn arrangierte Wiener Doppelhochzeit von Maximilians Enkeltochter Maria mit Vladislavs Sohn Ludwig und Enkelsohn Ferdinand mit Vladislavs Tochter Anna statt (22. Juli).

- Die Franzosen unter Franz I. besiegen die Eidgenossen in der Schlacht bei Marignano in Norditalien. Daraufhin beenden die Eidgenossen ihre Eroberungspolitik um das Herzogtum Mailand und erklären sich „auf ewig“ für neutral (13.-14. September).

- Anonyme Veröffentlichung der sogenannten Dunkelmännerbriefe, mit der Humanisten die Scholastik kritisierten (Oktober).

- Soziale Unruhen in Zürich, der sogenannte Lebkuchenkrieg (Dezember).

- Mülhausen tritt aus dem elsässischen Zehnstädtebund aus und wird zugewandter Ort der Alten Eidgenossenschaft.

- Geboren: Sebastian Boetius, deutscher evangelischer Theologe (19. Januar, † 1573); Friedrich III., Kurfürst von der Pfalz (14. Februar, † 1576); Teresa von Ávila, spanische Nonne, Kirchenlehrerin und Heilige (28. März, † 1582); Anna von Kleve, später vierte Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII. (22. September, † 1557); Lucas Cranach der Jüngere, deutscher Maler und Graphiker (4. Oktober, † 1586); Roger Ascham, englischer Pädagoge und Schriftsteller (wahrscheinlich, † 1568)

- Gestorben: Aldus Manutius, venezianischer Buchdrucker und Verleger (Februar, * 1449)