Ein Meter ist ein Meter, und ein Kilogramm ist ein Kilogramm – ganz egal, wo auf der Welt, oder was damit gemessen/gewogen werden soll. Was uns heute ganz selbstverständlich erscheint, war Ende des 18. Jahrhunderts eine geradezu revolutionäre Idee (die nicht ganz zufällig im Zuge der Französischen Revolution entstand).

Bislang nämlich hatte nicht nur in den zahlreichen verschiedenen Herrschaften Europas ganz unterschiedliche Maß- und Gewichtseinheiten gegolten. Man unterschied zudem zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen: Im Bauwesen etwa galten zuweilen andere Maße als im Textilgewerbe, das Pfund war unterschiedlich schwer, je nachdem, ob es als Handels-, Währungs- oder Apothekereinheit verwendet wurde (siehe „Maße, Zahlen und Gewichte im Mittelalter“ vom 17. März 2020).

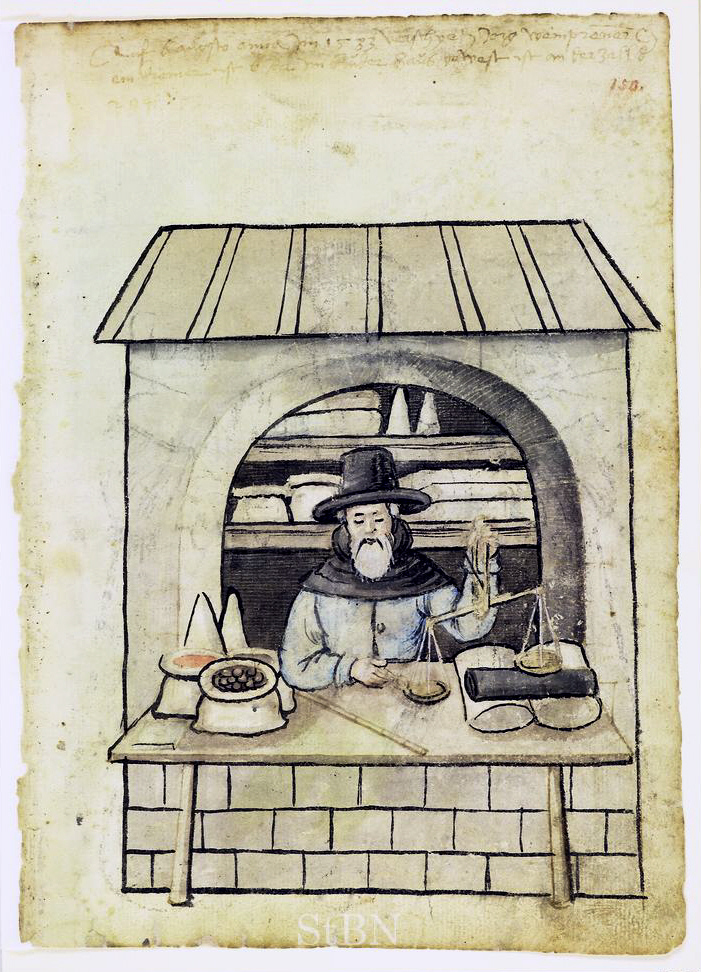

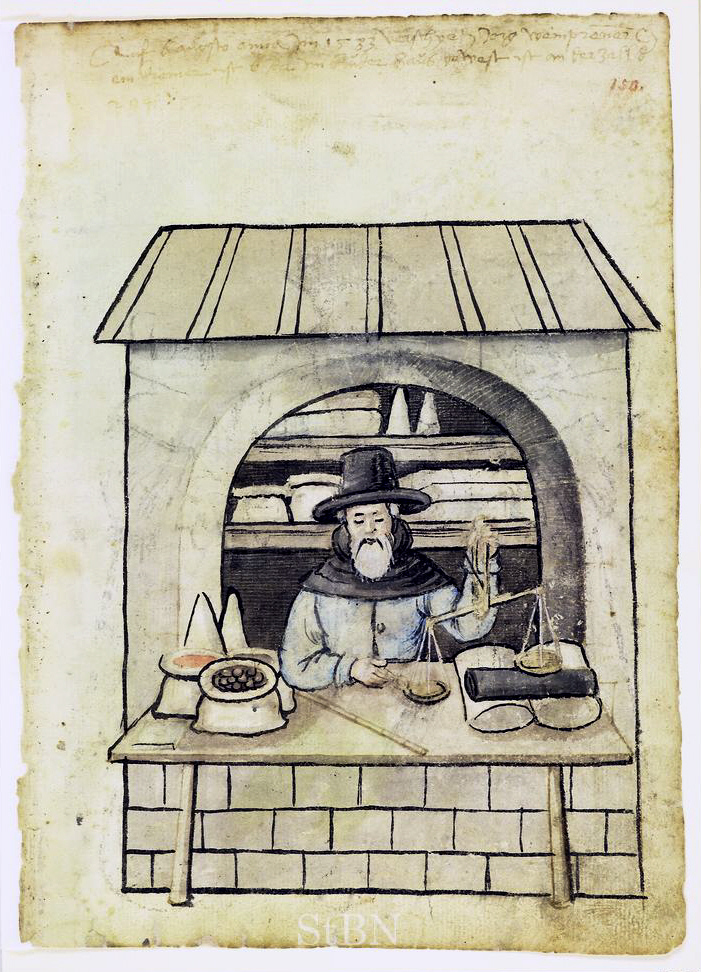

Zollstock und Waage als Werkzeuge des Krämers. Nürnberg, Stadtbibliothek Amb. 317.2°, fol. 150r.

Es ist heute nahezu unmöglich, allein die in den mittelalterlichen Herrschaften des deutschen Sprachraums gebräuchlichen Maße- und Gewichtseinheiten präzise auseinanderzuhalten, zumal sich diese im Lauf der Zeit z.T. erheblich verändern konnten – etwa, weil Abgaben von Getreide und Hülsenfrüchten „gehäuft“ gefordert wurden und sich das betreffende Hohlmaß derart vergrößerte, dass es irgendwann dem alten „gestrichenen“ Maß entsprach.

Nicht hilfreich ist dabei, dass Begriffe wie Fuß, Pfund, Elle, Zoll, Morgen, Fuder oder Scheffel nahezu universell verbreitet, aber ganz unterschiedlich definiert waren. Viele dieser Definitionen sind heute nicht mehr bekannt und können allenfalls auf Umwegen erschlossen werden. Die folgende Übersicht mittelalterlicher Maß- und Gewichtseinheiten erhebt daher weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf mathematische Genauigkeit, kann aber immerhin der ersten Orientierung dienen.

Weiterlesen →