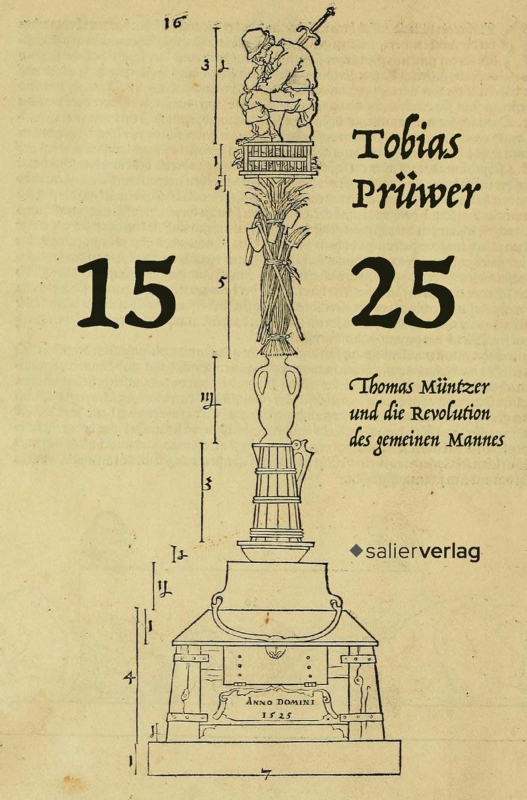

Unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts zählt Thomas Müntzer (um 1489-1525) nicht unbedingt zu den bekanntesten – zumindest im Westen der wiedervereinigten Republik. In der ehemaligen DDR hingegen war der Prediger, Theologe und Revolutionär nahezu allgegenwärtig, war Namensgeber von Straßen und Plätzen, Bergwerksschächten und landwirtschaftlichen Kombinaten und etlichem mehr. Sein (fiktives) Konterfei prangte auf dem Fünf-Mark-Schein. Auch in Geschichtsschreibung und Schulbüchern wurde seine Rolle im „Deutschen Bauernkrieg“ deutlich stärker beleuchtet – und betont – als in der BRD.

Das lag nicht nur an seiner Herkunft aus Thüringen. Müntzers Kampf gegen die Obrigkeiten und für die Freiheit des „gemeinen Mannes“, vorgetragen in einer radikalen Rhetorik, prädestinierte ihn vermeintlich als Identifikationsfigur des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates. Die zahlreichen Leerstellen in seinem Lebenslauf eröffneten zudem interpretatorische Spielräume und Projektionsflächen, sein gewaltsamer Tod verlieh ihm den Status eines Märtyrers.

Dass es sich bei Müntzers Utopie jedoch weniger um ein kommunistisches Paradies als um einen christlichen Gottesstaat handelte, wurde dabei geflissentlich ausgeblendet. Viele seiner Ansichten waren dabei nicht nur radikal, sondern erstaunlich modern. Ist der weitgehend in Vergessenheit geratene Reformator daher vielleicht doch auch heute noch relevant?

Archiv der Kategorie: Rezension

Johann Preiser-Kapeller: Byzanz. Das Neue Rom und die Welt des Mittelalters

Die Geschichte des Mittelalters ist eine ausgesprochen westeuropäische Veranstaltung. Das betrifft nicht nur die Epochengrenzen, die in anderen Regionen völlig anders gezogen werden müssten, sondern z.B. auch die Betrachtung der Quellen. Schon ost- und südosteuropäische Länder wie Polen, Tschechien oder der Balkan spielen in der westlichen Geschichtsschreibung bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Byzanz taucht allenfalls gelegentlich am Rand der Wahrnehmung auf, etwa wenn byzantinische Kunstwerke in angelsächsischen Grablegen auftauchen, ein Kreuzfahrerheer Konstantinopel plündert oder die Osmanen die Stadt schließlich erobern und in Istanbul umbenennen.

Zu diesem Zeitpunkt (1453) hatte „das andere Rom“ jedoch bereits seine eigene mehr als tausendjährige, wechselvolle und prägende Geschichte geschrieben. Sich mit dieser zu befassen kann nicht nur den eigenen geistigen Horizont erweitern, sondern eröffnet auch neue Perspektiven auf überregionale Konflikte, Handelspraktiken, religiöse Entwicklungen und andere Dynamiken.

Doch wo und wie soll diese Beschäftigung am besten beginnen? Die Antwort darauf liefert Johann Preiser-Kapeller mit seinem neuen handlichen Überblick, der – auf den ersten Blick etwas verwirrend – in der Reihe „Geschichte der Antike“ bei C.H. Beck erschienen ist.

Werner Meyer: Ein Krieg in Bildern und Versen

„Der Schwaben- oder Schweizerkrieg von 1499, geschildert von einem Zeitgenossen“

Der sogenannte Schwaben- oder Schweizerkrieg hat in der deutschen Geschichtsschreibung relativ wenige Spuren hinterlassen. Der militärische Konflikt zwischen der Eidgenossenschaft und dem Haus Habsburg sowie seinem wichtigsten Verbündeten, dem Schwäbischen Bund, währte von Januar bis September 1499, hatte jedoch eine jahrzehntelange Vorgeschichte und war eingebettet in ein viel weiter reichendes Ringen um die Vorherrschaft in Europa.

Unter den zahlreichen Quellen, die bereits während der Kampfhandlungen oder kurz danach entstanden, hat die Reimchronik des Nikolaus Schradin lange Zeit wenig Beachtung gefunden – zu gering erschienen ihr literarischer und historiographischer Wert, denn Schradin war nicht selbst Beteiligter oder Augenzeuge, sondern fasste die Erzählungen Dritter in etwas holprige und zuweilen schwerfällige Verse.

„Das Wolfegger Hausbuch“

„Was ein Fürst an der Schwelle zur Neuzeit wissen musste“

Das sogenannte „Wolfegger Hausbuch“ ist eine der spannendsten, aber auch rätselhaftesten illustrierten Handschriften des späten 15. Jahrhunderts. Obwohl sich die Forschung bereits seit mehr als 100 Jahren mit dem Werk beschäftigt, sind viele wichtige Fragen, z.B. nach dem Auftraggeber, den beteiligten Künstlern, dem Zweck und dem genauen Zeitraum der Anfertigung, nach wie vor ungeklärt.

Schon die Bezeichnung als „Hausbuch“ ist eigentlich nicht zutreffend, denn inhaltlich hat das Manuskript kaum etwas von einer Sammmlung nützlicher Texte für den täglichen Gebrauch (wie etwa der berühmte „Ménagier de Paris„) und enthält dementsprechend auch nur wenig von dem, „was ein Fürst an der Schwelle zur Neuzeit wissen musste“, wie der Untertitel suggeriert. Stattdessen wirkt das Bildprogramm geradezu willkürlich zusammengestellt und zumindest teilweise nur lose mit dem Inhalt der Textteile verbunden.

Heiner Lück: „Der Sachsenspiegel“

„Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters“ (Untertitel) ist in rund 470 handschriftlichen Textzeugen überliefert, darunter vollständige Ausgaben, einzelne Lagen oder Blätter, Fragmente und vor allem vier Bilderhandschriften, die heute in Oldenburg, Heidelberg, Wolfenbüttel und Dresden aufbewahrt werden. Entstanden ist der „Spiegel der Sachsen“ um 1220-1235 vermutlich im Harzvorland. Im Auftrag des Grafen Hoyer II. von Falkenstein (1211-1250) schrieb Eike von Repgow (um 1180-nach 1233) die damals geltenden Rechtsgewohnheiten der Region nieder, aufgeteilt in die beiden Bereiche Landrecht und Lehnrecht.

Der Autor war kein gelehrter Jurist, wie auch die Richter seiner Zeit ihre Autorität ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer Ernennung oder Wahl verdankten, nicht einem akademischen Studium. Ihnen sollte der Sachsenspiegel quasi als Leitfaden oder Nachschlagewerk dienen, doch wenngleich Verwendungszweck und geographischer Geltungsbereich damit eigentlich sehr beschränkt waren, entwickelte Eikes Kompendium eine erstaunliche Wirkung, die weit über das Siedlungsgebiet der Sachsen hinausreichte und über Jahrhunderte andauerte.

Die Wunder der Erde

Die Reisen des Ritters Jean de Mandeville

Von Frankreich ausgehend erlebte die Buchmalerei im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert eine Blütezeit. Wohlhabende Auftraggeber sorgten für eine wachsende Nachfrage, die von einer immer größeren Zahl kommerzieller Werkstätten oft in Arbeitsteilung befriedigt wurde. Neue literarische Genres verlangten nach veränderten künstlerischen Ausdrucksformen, und zahlreiche Meister entwickelten ihre je eigenen Stile, die es heute ermöglichen, ihnen bestimmte Werke mehr oder weniger zweifelsfrei zuzuordnen, auch wenn ihre Namen meist nicht überliefert sind.

Ein Paradebeispiel für diese Entwicklung ist das Mansukript fr. 2810 der Französischen Nationalbibliothek in Paris, das heute unter dem Namen Livre de merveilles, also „Buch der Wunder“ oder als „Die Wunder der Erde“ bekannt ist. Die illuminierte Sammlung verschiedener Reiseberichte wurde wohl 1410 von Johann Ohnefurcht, dem Herzog von Burgund in Auftrag gegeben und nach ihrer Fertigstellung seinem Onkel, dem berühmten Sammler Johann, Herzog von Berry zum Geschenk gemacht.

Neben Texten von Marco Polo, Odorico von Pordenone, Wilhelm von Boldensele und anderen Autoren findet sich darin auf fol. 141-225 eine Ausgabe der Reisebeschreibung des Ritters Jean de Mandeville, die nun in einer großformatigen Edition vorliegt.

Ralph Moffat: Medieval Arms and Armour – A Sourcebook

Ralph Moffat: „Medieval Arms & Armour: A Sourcebook. Volume I: The 14th Century“. Boydell & Brewer 2022.

Volume I: The Fourteenth Century

The past speaks to us in many forms, through texts and images, works of art, objects, buildings, and even landscapes. In order for us to speak about history we need to consult these witnesses of times gone by, ask the right questions, and weigh the answers.

But first of all, we need to be aware of their existence, to locate and access them, which in the case of thousands of texts that may or may not contain relevant information to our subject(s) of study will not always be easy.

Lucky for us if someone else has already done it – which is essentially where Ralph Moffat comes in. His latest work is a collection of primary sources on medieval arms and armour – i.e. a selection of various texts showcasing they way medieval contemporaries spoke about arms and armour, in which contexts they did so, which terms, descriptions, and definitions they used, and much more. This first (of three) volume is dedicated to the 14th Century, a phase of change and innovation in the world of medieval weaponry, and also a time which saw a massive increase in the production of written records.

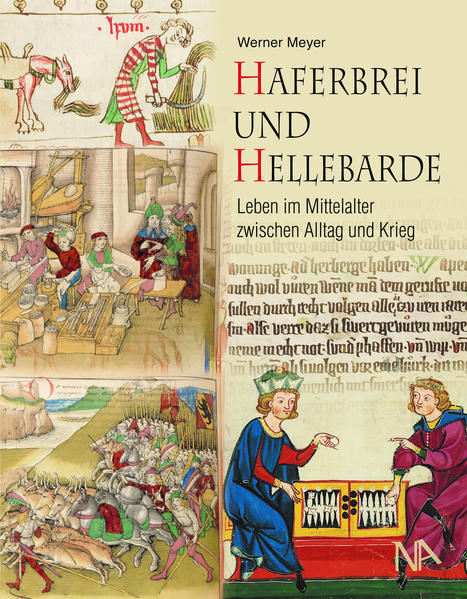

Werner Meyer: Haferbrei und Hellebarde

Die Zahl der Einladungen, Einstiege und Einführungen ins Mittelalter auf dem Buchmarkt wird allmählich unüberschaubar. Bei jeder der jährlichen Neuerscheinungen stellen sich daher die gleichen Fagen: Warum? War das nötig? Was macht dieses Werk anders oder gar besser als die bereits existierenden?

Werner Meyer, ordentlicher Professor für Geschichte und Archäologie des Mittelalters an der Universität Basel, hat bereits 1985 unter dem Titel „Hirsebrei und Hellebarde“ eine Einführung in die mittelalterliche (Alltags-) Geschichte veröffentlicht. Bei dem vorliegenden Werk mit dem leicht veränderten Titel handelt es sich allerdings nicht um eine einfache Neuauflage, sondern um eine komplett überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neufassung.

Während der Fokus des Originals vornehmlich auf dem Gebiet der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft lag, wurde der Betrachtungsraum nun auf das Heililge Römische Reich erweitert. Lebensbedingungen und -formen, genauer gesagt „Leben im Mittelalter zwischen Alltag und Krieg“, so der Untertitel, sollen im Mittelpunkt stehen.

Gaston Phoebus: Das Buch der Jagd

Im Spätmittelalter traten vermehrt Adelige als Urheber von Büchern in Erscheinung. Verfasst wurden bevorzugt Abhandlungen über Aspekte ihrer ureigenen Lebenswelt, wobei die Jagd eine herausragende Stellung einnahm. Kaiser Friedrich II. hatte mit seinem „Falkenbuch“ („De arte venandi cum avibus„) den Anfang gemacht, Gaston III., Graf von Foix und Vicomte von Béarn, genannt „Phoebus“ (1331-1391) schuf 1387-1389 das wohl einflussreichste, am weitesten verbreitete und noch Jahrhunderte später zitierte Werk zum Thema.

Heute sind noch 46 handschriftliche Exemplare seines „Livre de (la) chasse“ aus dem 14.-16. Jahrhundert bekannt, sowie mindestens zwei spätere Druckausgaben. Unter den illlustrierten Manuskripten gilt die um 1405-1410 in Paris wahrscheinlich im Auftrag Herzog Johanns II. von Burgund geschaffene, jetzt in der Bibliothèque Nationale de France unter der Signatur Ms. français 616 verwahrte als die schönste. Zwei weitere Ausgaben in Paris (BnF Ms. fr. 619) und New York (Pierpont Morgan Library MS 1044) stehen ihr allerdings in der Qualität der Ausführung kaum nach.

Letztere wurde nun vom Faksimile Verlag Luzern als hochwertiges Faksimile herausgegeben, welches wiederum als Grundlage der vorliegenden, deutlich preiswerteren deutschen Übersetzung diente.

Hagedorn: „Albrecht Dürer – Das Fechtbuch“

Was habt Ihr während der Pandemie gemacht?

Dierk Hagedorn jedenfalls war fleißig, und so erscheint nur wenige Monate nach dem „Codex Amberger“ bereits der nächste von ihm bearbeitete Band der „Bibliothek der historischen Kampfkünste“.

Albrecht Dürer (der vor 550 Jahren geboren wurde) dürfte als Künstler weltweit bekannt sein. Der gelernte Goldschmied brillierte in verschiedenen Techniken wie Malerei, Zeichnung, Graphik, Kupferstich und Holzschnitt. Zu seinen berühmtesten Werken zählen neben seinen Selbstporträts die betenden Hände, der Feldhase oder seine Landsknecht-Darstellungen.

Doch Dürer beschäftigte sich auch Zeit seines Lebens mit verschiedenen Kampfkünsten und war maßgeblich an der Entstehung eines Fechtbuchs beteiligt, das heute in der Albertina in Wien aufbewahrt wird. Mit der vorliegenden Edition wird dieses streng gehütete Werk nun zum ersten Mal vollständig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.